もともとは、写真のポジを見るためのもの。12cm×16cmの小型のやつだ。乾電池でも使えるが、ACアダプターも付いていて家のコンセントでも使える。これ、いつ買ったんだっけなぁ? 全然覚えがないがたぶん、10年より前だろう。買ったけど全然使っていないことを思い出して、押入れから引っ張り出してきた。

もともとは、写真のポジを見るためのもの。12cm×16cmの小型のやつだ。乾電池でも使えるが、ACアダプターも付いていて家のコンセントでも使える。これ、いつ買ったんだっけなぁ? 全然覚えがないがたぶん、10年より前だろう。買ったけど全然使っていないことを思い出して、押入れから引っ張り出してきた。コニカというマークが付いているのがすでに時代を感じさせるな。ちなみにコニカとミノルタが合併してコニカミノルタになったのは、2003年8月。

商標の問題

アメリカでは、Sea-Monkeyは、Educational

Insights社(?)の登録商標であるらしい(と思う)。日本では、どうなんだろう? 特許電子図書館の商標検索で調べたら、「ハロルド ボン ブラウンハット」なる人物が昭和46年に商標登録していた。だれ? と思ったら、アメリカでシーモンキーを売り出した人物らしい。2003年に亡くなったとなっているけど、日本の商標ってまだ有効なんだろうか?

ライトボックス もともとは、写真のポジを見るためのもの。12cm×16cmの小型のやつだ。乾電池でも使えるが、ACアダプターも付いていて家のコンセントでも使える。これ、いつ買ったんだっけなぁ? 全然覚えがないがたぶん、10年より前だろう。買ったけど全然使っていないことを思い出して、押入れから引っ張り出してきた。

もともとは、写真のポジを見るためのもの。12cm×16cmの小型のやつだ。乾電池でも使えるが、ACアダプターも付いていて家のコンセントでも使える。これ、いつ買ったんだっけなぁ? 全然覚えがないがたぶん、10年より前だろう。買ったけど全然使っていないことを思い出して、押入れから引っ張り出してきた。

コニカというマークが付いているのがすでに時代を感じさせるな。ちなみにコニカとミノルタが合併してコニカミノルタになったのは、2003年8月。

LUMIX LX2 今年(2006年)8月25日に発売になったばかりの新製品。製品情報ページはこちら。5万9800円だったかな。

今年(2006年)8月25日に発売になったばかりの新製品。製品情報ページはこちら。5万9800円だったかな。

広角28mm(35mm換算)からの4倍ズーム、光学手ぶれ補正付き、1000万画素CCDというなかなかのすぐれもの。もちろん、購入の最低条件である、マニュアル露出可。マクロは5cm。合焦(ピント合わせ)が少し遅い(というか全体的に操作感がのろい)のと、ISO感度を上げると急激に画質が落ちるのが欠点といえば欠点。

テーブルライト 昔から使ってる、普通のやつ。ライトボックスより、蛍光灯が大きくて、しかもむき出しなので、多少は強力な光が当てられるかと思って。

昔から使ってる、普通のやつ。ライトボックスより、蛍光灯が大きくて、しかもむき出しなので、多少は強力な光が当てられるかと思って。

しかし、実際には期待したほどではなかった、というのが正直なところ。やっぱ太陽光には全然かなわないなぁ。

しかし、これ、メーカーはどこだ。と思ったら、ツインバード工業って書いてある。知らないなぁ。でも、ちゃんとホームページはもっていて、新潟の家庭用電気製品メーカーのようだ。

LUMIX LX2は、絞りがF2.8〜F8.0まで変えられるのだが、それにともない当然被写界深度(前後方向にピントが合う範囲)も変化する。シーモンキーの撮影において、シャッタースピード1/1000秒で撮るときは、明るさを確保するためF2.8で撮るのだが、なかなかピントが合わないのは、F2.8のときの被写界深度が相当浅いという可能性が考えられる。で、それを調べてみた。

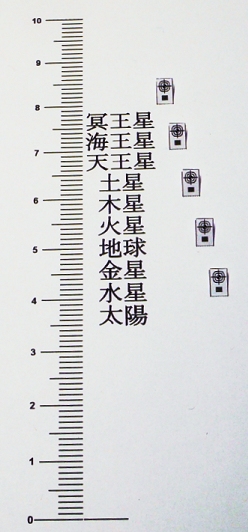

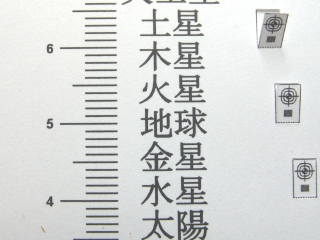

まず、左の写真のような用紙を作る。レーザープリンターで、300dpiで普通紙に印刷。

まず、左の写真のような用紙を作る。レーザープリンターで、300dpiで普通紙に印刷。

右側のターゲットのようなものは、3方に切り込みを入れて、立たせることができる。

左側の1目盛りは、ほぼ1mmにあたる。正確には、1.02mmあり、この図では100目盛りあるので、(10cmのように見えるが)実際には10.2cmである。

太陽系の惑星の名前が書いてあるが、これは別になんでもよくて、ただ、文字がどのくらい読めるかどうかを検証するためのもの。惑星から脱落した冥王星が、果たしてピンボケしないで読めるかどうか、というお遊び。文字の大きさはたてよこ4mmで、写植でいうなら16級の大きさに当たる。

5の目盛りのところに地球があるのは、LUMIX

LX2のマクロ撮影の最短距離が5cmなため、つまり地球にピントを合わせたとき、前後の惑星のどこまでピントが合うかを検証する。

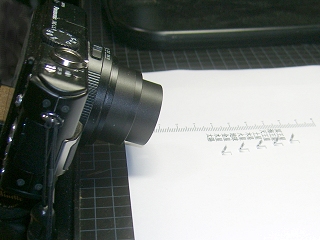

三脚を使って、LX2を写真のようにセッティング。

三脚を使って、LX2を写真のようにセッティング。

絞りを、F2.8、F4.5、F8.0と変えたとき、それぞれ、何ミリの範囲が撮影できるかを見るというワケ。

実際には、このようにななめに撮っているので、正確な距離が出るわけではないが、まぁ目安にはなるはず。

ピントは、地球のすぐ右横(約5cmの位置)のターゲットに合わせる。カメラのななめとほぼ平行になるように、ターゲットは写真のように、立たせてある。

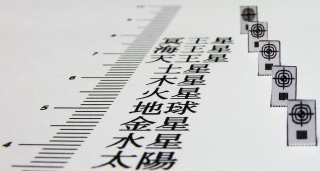

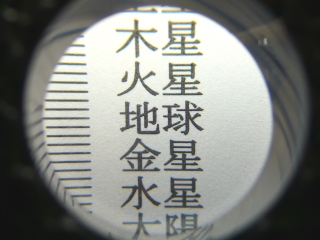

絞りF2.8、シャッタースピード1/160秒。

絞りF2.8、シャッタースピード1/160秒。

金星の下半分は、すでにボケている。奥は木星あたりまでピントがあっているように見えるが、実際には火星の上部あたりからボケはじめている。

つまり、F2.8の被写界深度は、約9mm。

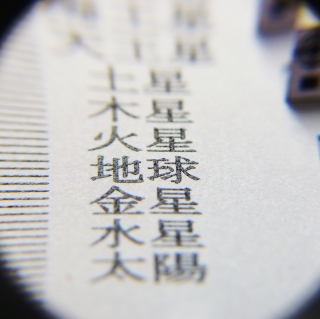

絞りF4.5、シャッタースピード1/60秒。

絞りF4.5、シャッタースピード1/60秒。

金星の星の字の下から2番目の線あたりから、木星の半分くらいまではピントがあっているようだ。

つまり、F4.5の被写界深度は、約14mm。

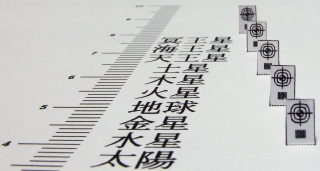

絞りF8.0、シャッタースピード1/20秒。

絞りF8.0、シャッタースピード1/20秒。

ボケ具合は、小さくなっているが、ピントの合う範囲は、思ったほど広がっていない。手前は金星全体から、奥は、土星全体までくらいか。

つまり、F8.0の被写界深度は、約22mm。

上記の写真は、縮小してあるので、ちょっとわかりにくいかもしれない。で、縮小なしの画像(トリミングはしてある)も念のため、こちらに置いておく。

さて、シーモンキーを入れている水槽の厚みは、約30mmある。ということは、最小距離の5cmのマクロで撮っている限りは、F8.0で撮っても、水槽全体(手前から奥まで)にピントが合うことはない、ということがわかった。

また、シーモンキーの体長が1cm弱くらいなので、F2.8で撮影していては、ちょっと前後にずれただけで、ピントが合わなくなってしまう。

とはいえ、晴れていて日が差し込んでいる窓辺でもないかぎり、F8.0では、明るさを確保するのが難しい。まぁ、シャッタースピードを1/60秒くらいでがまんするとかするか。

ついでに、ルーペを当てた場合のピントの合う範囲も調べてみた。

ついでに、ルーペを当てた場合のピントの合う範囲も調べてみた。

いつも使っているルーペは高さが47mm。もちろん、ルーペの下に対象物を置いたときに、ピントが合う。だけど、実際には、その位置にシーモンキーを置くことはできない。水槽の厚みもあるし、水槽とルーペのの間のすき間もできてしまう。

そこで、普段は、ルーペをひっくりかえして、黒いほうをシーモンキーに向け、透明なほうから、カメラで撮影している。

これは、ルーペを当てないで、真正面の5cmの距離(マクロの最低距離)から撮ったもの。“地球”の横のサイズは、さっきも書いたように2文字分で8mmあるが、これが482ドットになっていた。

これは、ルーペを当てないで、真正面の5cmの距離(マクロの最低距離)から撮ったもの。“地球”の横のサイズは、さっきも書いたように2文字分で8mmあるが、これが482ドットになっていた。

ルーペを当てたところ。

ルーペを当てたところ。

これは、ルーペを普通に置いて(黒いほうが上)、上のレンズにカメラのレンズをくっつけて撮ったもの。

地球の横サイズは610ドットある。当てないのと比べると、約1.27倍しかない。意外と、ルーペ当てても変わらないもんなんだな。

さきほどと同じようにカメラをななめ方向に置いて、地球にピントを合わせて撮ってみた。

さきほどと同じようにカメラをななめ方向に置いて、地球にピントを合わせて撮ってみた。

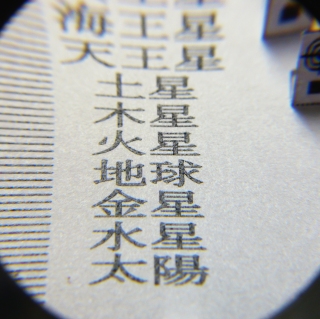

絞りF2.8、シャッタースピード1/400秒。

地球の一番上、地球の一番下ともにすでにボケはじめている。

つまり、ルーペあり、F2.8の被写界深度は、約3mm。

絞りF8.0、シャッタースピード1/50秒。

絞りF8.0、シャッタースピード1/50秒。

金星の半分くらいから、火星の半分よりちょっと上まで。

つまり、ルーペあり、F8.0の被写界深度は、約11mm。

ルーペを当てると、当てないときに比べて、半分から3分の1の被写界深度しかないことがわかる。しかも、上の写真を見ればわかるように、ルーペのレンズの中心で対象をとらえないと、ゆがみが激しい。なるほど、ルーペ撮影が難しいワケだ。

この写真は、上の写真を縮小しないで、トリミングだけしたもの。

この写真は、上の写真を縮小しないで、トリミングだけしたもの。

さきほど、ルーペ当ててもあんまり倍率がかわらないと書いたが、しかし、ピントさえ合っていれば、この写真のように、紙の繊維まで見える写真が撮れることも確か。

と同時に、文字の線の左側と下側に赤い色が、右側と上側に青い色が出てしまっているのも見てとれる。

うーん、やっぱり基本的にはルーペなしで撮って、ときどき偶然のピントピッタリを期待しつつ、ルーペも少し試してみるというのがいいのかなぁ。